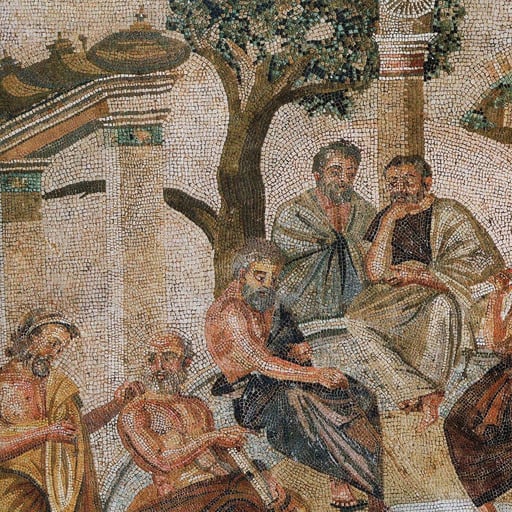

Pour la rentrée de la saison 2024-2025, nous vous emmenons dans la Byzance du VIe siècle ap. J.-C., non pour admirer les ors des palais et le galbe des coupoles, mais pour vivre avec sa population (déjà cosmopolite) un épisode terrible de son histoire : le séisme de 557. Un tremblement de terre ne secoue pas seulement les fondements géologiques d'une cité, il met en péril l'ordre social et met en branle l'imaginaire religieux qui tâche de maintenir une prise sur ce qui se produit. Comprendre les effets d'un séisme sur une ville, son bâti et ses habitants, est donc un défi complexe qui demande une approche interdisciplinaire. C'est ce que vous propose ce podcast avec l'intervention croisée d'historiens, d'archéologues et de sismologues et une lecture d'un extrait des Histoires d'Agathias, avocat et auteur contemporain de Justinien Ier, vraisemblablement témoin des évènements.

Lien vers le dossier Odysseum "Agathias, Stupeur et tremblement de terre dans l'Antiquité" (coordonné par Jules Plassart) : https://odysseum.eduscol.education.fr/agathias-stupeur-et-tremblements-de-terre-dans-lantiquit

Invités :

Jules Plassart : ENS-Ulm (Histoire et Département des Sciences de l'Antiquité)

Pierre Briole : ENS-Ulm (Géosciences)

Arnaud Montabert : ENS-Paris-Saclay (Géophysique et archéologie)

Catherine Saliou : EPHE et Université Paris-8 (Histoire urbaine)

Animation, réalisation et publication : Emile Gayoso.

Responsable scientifique : Anca Dan.